「おふたり様」の終活、元気なうちにやるべき3つのこと

「おひとり様」の終活はよく聞きますが、お子様がいらっしゃらない「おふたり様」も、元気なうちに終活を始めておくべきで、特に重要なものは以下の3つです。

1.遺言作成

「夫が亡くなると、妻は遺産を100%もらえる」と勘違いをしている方が多いのですが、お子様がいない場合、亡くなった方の父母(亡くなっていれば祖父母)に3分の1、父母や祖父母が亡くなっている場合は兄弟姉妹(亡くなっていれば甥姪)に4分の1の相続権があります。

例えば、兄弟姉妹(甥姪)と疎遠になっていたならば連絡を取って、遺産分割協議をしなければなりません。妻に精神的な負担を強いるだけでなく、遺産分割のために自宅を売却して現金化するといった経済的な負担をかける可能性もあります。

このような事態を避ける唯一の対策が、遺言書の作成です。遺言があれば、遺産の多くを配偶者に残すことが可能です。ただし、遺産の最低限の取り分である「遺留分」が、父母には合計6分の1(12分の1ずつ)が認められています。父母から請求があった場合に支払う必要があるため心づもりが必要です。一方、兄弟姉妹(甥姪)には遺留分がないため、遺言内容の通りに実現することができます。

なお、遺言は夫婦2人とも作成しておきましょう。また、「もし配偶者が先に亡くなっていたら、甥の〇〇に」といった「予備的遺言」も書き加えておくことをおすすめします。

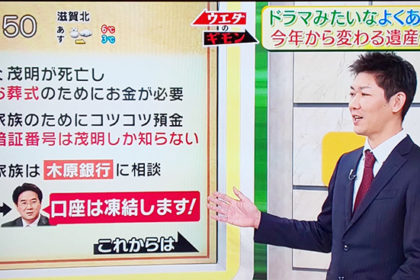

2.認知症対策

夫婦のどちらかが認知症になり、その事実を金融機関が把握すると、預金口座が凍結される可能性があります。銀行の場合は「予約型代理人サービス」、証券会社の場合は「家族サポート証券口座」、生命保険の場合は「保険契約者代理制度」を利用することで、代理人による手続きが可能になるため、事前に登録しておくことをお薦めします。

また、財産管理だけでなく、入院や介護施設の手続きなどが困難になる可能性もあるため、信頼できる甥や姪、弁護士や司法書士などの専門家と「任意後見契約「財産管理等委任契約」「死後事務委任契約」を結んでおくと安心です。

3.葬送とお墓の準備

一方が亡くなった場合に備えて、葬儀やお墓についても事前に話し合っておきましょう。もしも先祖代々のお墓を継ぐ人がいない場合、墓じまいをして遺骨を永代供養墓に移すことも検討した方が良いでしょう。そして、夫婦で一緒に入り永代供養をしてくれる樹木葬や納骨堂の手配をしておく必要があります。残された配偶者の精神的・経済的負担を軽減するためにも早めに準備を始めましょう。